|

|

|

|

|

|

|

|

Offizielles Organ der Vereinigung

Europäischer Schifffahrtsjournalisten

|

|

|

|

|

|

Dipl.-Ing. Peter Pospiech

1. Vorsitzender der VEUS und

Ressortleiter VEUS-LOG im SeereisenMagazin

Telefon +49-49 52-82 69 087

Mobil +49-1 71-62 90 729

pospiechp@googlemail.com

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bald nur noch ein historischer Anblick? Die betagte,

aber beliebte Bornholm-Fähre POVL ANKER einlaufend Sassnitz-Mukran.

Foto: Kai Ortel, Berlin Bald nur noch ein historischer Anblick? Die betagte,

aber beliebte Bornholm-Fähre POVL ANKER einlaufend Sassnitz-Mukran.

Foto: Kai Ortel, Berlin

|

|

|

Keine Fähre nach Bornholm?

|

|

|

|

Die Wogen schlagen hoch auf Bornholm. Mitte

Dezember letzten Jahres hatte das dänische Verkehrsministerium den

„Trafikforliget 2014” verabschiedet, den Rahmenplan für die Zukunft des

Fährverkehrs zur Ostseeinsel. Vor allem auf Bornholm selber sieht man darin

aber kaum eine Verbesserung gegenüber dem jetzigen Plan, und zudem droht

damit auch noch der beliebten Sommerfährlinie von Sassnitz (Mukran) nach

Rønne ab 2017 die Schließung. Doch der Reihe nach.

Der Fährverkehr nach Bornholm hat in den

vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Veränderungen erlebt. Nachdem

zunächst im September 2004 die traditionelle Nachtfährlinie von Kopenhagen

nach Rønne eingestellt worden und durch die Linie Køge – Rønne ersetzt

worden war, wurden 2005 mit der DUEODDE und HAMMERODDE zwei neue Fährschiffe

in Dienst gestellt, die weniger auf den Passagier- und mehr auf den

Frachttransport zur Insel ausgerichtet waren. Die 1979 gebaute JENS KOFOED

wurde verkauft und ihr ein Jahr älteres Schwesterschiff POVL ANKER zur

Reservefähre umfunktioniert. Seit der Indienststellung der Schnellfähre

VILLUM CLAUSEN auf der Schweden-Route Rønne – Ystad (2000) kommt die POVL

ANKER daher hauptsächlich im Saisonverkehr zwischen Rønne und Sassnitz

(Mukran) zum Einsatz. Im Oktober 2010 firmierte der Dienst von

Bornholmstrafikken in BornholmerFærgen um und nahm ein Jahr später mit der

LEONORA CHRISTINA eine weitere Schnellfähre in Dienst; die DUEODDE wurde

nach nur fünf Jahren bereits wieder verkauft.

Da viele innerdänische Fährlinien jedoch nicht

ganzjährig profitabel betrieben werden können, gewährt der dänische Staat

finanzielle Zuschüsse, die an bestimmte vorab verhandelte Bedingungen

geknüpft sind. Im Rahmen der gegenwärtigen Konzession, die noch bis Ende

2016 läuft, verpflichtet sich so die Reederei BornholmerFærgen, eine

Reservefähre vorzuhalten, die bei Bedarf (z.B. wenn bei zu großen

Wellenhöhen die Katamaranfähren im Hafen bleiben müssen oder wenn diese

wegen technischer Defekte kurzfristig ausfallen) den Fährverkehr nach Ystad

und/oder Køge unterstützt oder komplett übernimmt. In der Sommersaison

bedient diese Reservefähre, besagte POVL ANKER also, traditionell die

Fährlinie zwischen Deutschland und Bornholm, da diese für die vielen

deutschen Bornholm-Urlauber die einzige Möglichkeit darstellt, die Insel

direkt zu erreichen.

Der neue Verkehrsvertrag, der Anfang Dezember

vorgestellt wurde und ab 2017 gelten soll, hat jedoch für die Linie Sassnitz

– Rønne einschneidende Konsequenzen, und das obwohl diese Route genau

genommen gar nicht Bestandteil des Verkehrsvertrages ist. Zum einen sollen

direkte Subventionen in Höhe von 17 Millionen DKK für eine Reduzierung der

Ticketpreise bei BornholmerFærgen (in der Nebensaison) um 10 Prozent

verwendet werden. Geknüpft sind diese aber an Einsparungen, die sowohl die

Zugverbindung von Ystad nach Kopenhagen als auch die Tonnage der Reederei

betreffen. So werden nämlich alle durchgehenden IC-Verbindungen zwischen dem

südschwedischen Hafen und der dänischen Hauptstadt abgeschafft; die

Alternative ist ab 2017 der schwedische Regionalzug bis Malmö, wo dann ein

Umsteigen in den Öresundzug nach Kopenhagen erforderlich wird. Diese

Maßnahme allein führt zu Einsparungen in Höhe von 31 Millionen DKK. Die

zweite und aus deutscher Sicht bedeutendere ist jedoch, dass Zuschüsse ab

2017 nur noch für eine Reservefähre mit einer Kapazität für „mindestens 400

Passagiere” gewährt werden. Was faktisch zur Außerdienststellung der

betagten, aber populären POVL ANKER nach dem Sommer 2016 und somit zu

Einsparungen in Höhe von weiteren 30 Millionen DKK führt. Das Reserveschiff

von BornholmerFærgen ist dann nämlich die HAMMERODDDE. Und damit fangen die

Probleme an.

Denn während auf Bornholm allein wegen der so

empfundenen Verschlechterung der Verkehrsanbindung an Kopenhagen via Ystad

bereits fleißig Unterschriften gesammelt werden, sorgen sich deutsche wie

dänische Ferienhausvermieter um ihr Geschäft auf der Insel, wenn nun auch

noch die Zukunft der Fähre von Rügen nach Rønne in Frage steht. Eines ist

nämlich sicher: Die Hauptlast des Saisonfährverkehrs von Deutschland nach

Bornholm hat in den letzten Jahren nicht umsonst nicht etwa die kleine

HAMMERODDE (400 Passagiere, 200 PKW, 1.500 Meter Frachtstellfläche), sondern

die wesentlich größere POVL ANKER (1.500 Passagiere, 256 PKW, 540 Meter

Frachtstellfläche) getragen. Wenn BornholmerFærgen jedoch ab 2017 mit der

HAMMERODDE nur noch über eine einzige konventionelle Fähre verfügt, die

darüber hinaus nicht nur mit ihrer täglichen Rundreise nach Køge fest in den

Fahrplan eingebunden ist, sondern im Notfall auch noch auf der Linie nach

Ystad aushelfen muss, ist für eine Verbindung nach Sassnitz weder genügend

Zeit noch genügend Kapazität vorhanden. Davon, dass ein konventionelles

Fährschiff mit 400 Passagieren Fassungsvermögen eine mitten im Hochsommer

(bis zu 8.200 Passagiere täglich!) ausfallende Schnellfähre auch nicht

annähernd ersetzen kann, einmal ganz abgesehen. Wie könnte also die Zukunft

des Fährverkehrs zwischen Deutschland und Bornholm aussehen? Fünf Szenarien:

1. Die kleine HAMMERODDE übernimmt die

Fährlinie

Die HAMMERODDE dürfte auch weiterhin die Nachtfährlinie

zwischen Køge und Rønne bedienen, wäre also tagsüber durchaus für eine

Rundreise nach Sassnitz frei. Dies würde allerdings einen drastischen

Einschnitt an Kapazität auf der Deutschland-Route bedeuten. Die Preise

dürften steigen, und eine Überfährt für den Sommer muss man dann noch früher

buchen als aktuell ohnehin schon. Wer keinen Platz mehr bekommt oder sogar

spontan nach Bornholm will, dem bleibt nur der Weg über Køge oder (via

Sassnitz – Trelleborg) über Ystad. Was nicht nur eine deutlich längere und

teurere, sondern auch wesentlich umständlichere Anreise wäre. Außerdem ist

der Fahrplan der Route Køge – Rønne eng (Ankunft in Rønne aus Køge: 06:00

Uhr, Abfahrt von Rønne nach Køge: 17:00 Uhr), die HAMMERODDE darf sich also

weder auf der einen noch auf der anderen Linie Verspätungen leisten, wenn

sie tagsüber dann zusätzlich noch nach Sassnitz und zurück muss. Und in

Ystad darf keine Schnellfähre ausfallen, denn dann müsste die Reservefähre

ohnehin auf der subventionierten Verbindung nach Schweden aushelfen. Eine

Rechnung mit vielen Unbekannten und alles andere als eine Ideallösung.

2. Schnellfähre VILLUM CLAUSEN

übernimmt die Fährlinie

Die zweite Schnellfähre von BornholmerFærgen liegt

außerhalb der Hochsaison schon jetzt überwiegend auf, und ihr Einsatz auf

der Sassnitz – Rønne-Route würde nicht nur alle Kapazitätsprobleme mit einem

Schlag lösen, sondern auch die Überfahrtszeit von Deutschland aus

signifikant verkürzen. Allerdings ist der Treibstoffverbrauch der bis zu 41

Knoten schnellen VILLUM CLAUSEN enorm hoch und der Saison-Fährverkehr auf

der Sassnitz – Rønne-Linie schon jetzt bestenfalls kostendeckend. Um den

Einsatz der VILLUM CLAUSEN nach Rügen zu rechtfertigen, müssten die

Treibstoffpreise also schon ziemlich weit in den Keller gehen. Außerdem sind

die Tage, an denen das Schiff in der Hochsaison als Unterstützung nach Ystad

gebraucht wird (Fr – So), dieselben, an denen man es auch nach Sassnitz

einsetzen müsste. Höchst unrealistisch.

|

|

3. Die POVL ANKER bleibt

BornholmerFærgen könnte den bisher quersubventionierten

Fähr-Oldtimer POVL ANKER behalten und auch noch nach 2017 zwischen Sassnitz

und Rønne einsetzen – dann allerdings auf eigene Kosten und auf eigenes

Risiko. (Letzteres könnte man höchstens mit der Option abfedern, das Schiff

außerhalb der Saison als Wohnschiff oder anderweitig gewinnbringend zu

verchartern.) Auf diese Möglichkeit angesprochen, hat der Færgen-Direktor

aber schon frühzeitig abgewinkt. Die Sassnitz-Linie ist bisher schon kaum

kostendeckend gewesen, und daran wird sich

erst recht nichts ändern, wenn

die Zuschüsse für die POVL ANKER als Reservefähre wegfallen. Seit dem 1.

Januar 2015 fährt das Schiff darüber hinaus übrigens aufgrund der neuen

Schwefelemissionsobergrenzen im SECA-Raum mit teurem Marine Diesel Oil

(MDO). Mit dann 38 Dienstjahren hat die POVL ANKER 2016 vermutlich das Ende

ihres Schiffslebens erreicht; jede künstliche Verlängerung (wie auch immer

finanziert) wäre höchstens eine Übergangslösung.

Anzeige

4. Neue Reederei, neues Schiff

Da die Linie Sassnitz – Rønne nicht Bestandteil des

Verkehrsvertrages der dänischen Regierung ist, kann theoretisch jede

Reederei diese Linie bedienen, die sich vorstellen kann, sie profitabel zu

betreiben. Dass man mit einem solchen Vorhaben nicht nur bei den Bornholmern

selbst, sondern auch auf deutscher Seite offene Türen einrennen würde,

versteht sich von selbst. Doch die Realität sieht auch hier anders aus, denn

wenn die Linie eine Goldgrube wäre, würde es schon jetzt einen Mitbewerber

für BornholmerFærgen geben. Der einzige ernst zu nehmende Konkurrent, die

staatliche polnische Fährreederei Polferries, hat jedoch auch seine

Direktverbindung von Swinoujscie nach Rønne 2010 eingestellt. Ein Newcomer

müsste also nicht nur ein Schiff mitbringen, das gleichzeitig groß, modern

und wirtschaftlich ist, sondern das auch noch sämtliche aktuellen

Umweltauflagen erfüllt. Ein Wunschtraum, leider.

5. Ein Ende mit Schrecken

BornholmerFærgen stellt die Linie Sassnitz – Rønne nach

der Sommersaison 2016 komplett ein, weil sie mit reduzierter Kapazität nicht

mehr wirtschaftlich betrieben werden kann, und ein Nachfolger findet sich

auch nicht. Die Route wäre damit Geschichte und der einzige Weg, Bornholm

von Deutschland aus zu erreichen, würde fortan über Rostock, Gedser und Køge

oder gleich über Südschweden führen. Die Konsequenz: ein Alptraum für das

Tourismusgeschäft auf der Insel. Denn aktuell liegt der jährliche Umsatz mit

deutschen Touristen auf Bornholm bei cirka 500 Millionen DKK. Rund 525.000

Übernachtungen deutscher Touristen auf Bornholm zählte man zuletzt pro Jahr,

davon 325.000 in den bei deutschen Reisegästen so beliebten Ferienhäusern.

Sollte die direkte Fährlinie nach Rønne eingestellt werden, so schätzt man,

würden mit einem Schlag auch 300.000 bis 400.000 Übernachtungen deutscher

Touristen wegfallen, die dann nämlich der Insel den Rücken kehren. (Einer

aktuellen Internet-Umfrage zufolge würden 68 Prozent der befragten deutschen

Bornholm-Touristen nicht nach Bornholm fahren, wenn es keine direkte

Fährverbindung mehr gibt.) Ein Horrorszenario, schließlich stellen Deutsche

in der Herkunftsstatistik den größten Anteil an ausländischen Touristen auf

der Insel.

Hinzu kommt, dass der deutsche Reisemarkt in Sachen

Bornholm schon jetzt tief verunsichert ist, nachdem infolge der Diskussion

um den neuen Verkehrsvertrag Anfang des Jahres diverse Falschmeldungen und

Halbwahrheiten diesbezüglich im Internet kursierten. Tatsache ist: 2015 gibt

es noch eine Fähre nach Bornholm, sogar mit einer erhöhten Abfahrtsfrequenz

in der Hauptreisezeit und einer ausgedehnten Saison, die dieses Jahr von

Ende März bis Ende Oktober geht. Und auch 2016 fährt die POVL ANKER von

Sassnitz nach Rønne. Bis sie außer Dienst gestellt wird und eine neue Lösung

gefunden ist, sind also noch knapp zwei Jahre Zeit. Kai Ortel

www.faergen.dk

Beförderungszahlen Sassnitz (Mukran)–Rønne

2004 bis 2013

| Jahr |

Passagiere |

PKW |

| 2004 |

121.642 |

32.003 |

| 2005 |

90.816 |

25.395 |

| 2006 |

95.795 |

26.633 |

| 2007 |

101.787 |

28.263 |

| 2008 |

101.105 |

27.991 |

| 2009 |

93.046 |

26.038 |

| 2010 |

93.241 |

26.290 |

| 2011 |

102.746 |

28.568 |

| 2012 |

98.410 |

28.158 |

| 2013 |

94.623 |

26.977 |

|

|

|

Schon optisch mehr als Fracht- denn als

Passagierfähre zu erkennen: Die HAMMERODDE im neuen Anstrich von

BornholmerFærgen.

Foto: Ehrenberg Kommunikation, Hamburg

|

|

Wegen ihres hohen Treibstoff-Verbrauchs nur in der

Theorie ein Ersatz für die populäre POVL ANKER: Schnellfähre VILLUM CLAUSEN.

Foto: Kai Ortel, Berlin

|

|

|

|

Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die

Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm

der Entrüstung gesorgt.

Foto: Kai Ortel, Berlin Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die

Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm

der Entrüstung gesorgt.

Foto: Kai Ortel, Berlin |

|

|

|

|

|

|

Ohne Zweifel gilt der Containertransport unter Experten als die

wichtigste Transport-Revolution des 20. Jahrhunderts.

|

|

|

|

20/8/8 Fuß – die Maßeinheit der Globalisierung

|

|

|

|

Während am 13. Januar diesen Jahres die

CSCL GLOBE auf ihrer Jungfernfahrt im Hamburger Hafen fest macht und

als der neue Gigant der Meere gefeiert wird ‒ der Containerriese der

Großreederei CSCL (China Shipping Container Lines) hat eine Länge

von 400 Meter, eine Breite von 59 Meter und die Stellplatzkapazität

von unfassbaren 19.100 Standardcontainer (TEU-Twenty-foot Equivalent

Unit), verlässt im gleichen Zeitraum und medial eher unbeachtet die

MSC OSCAR ihre Werft in Südkorea und stößt mit einer

Stellplatzkapazität von 19.224 TEU die aktuelle Königin schon wieder

vom Thron. Sie ist zwar um 4,5 Meter kürzer als ihre Vorgängerin,

aber TEUs sind TEUs. Es lebe die neue Königin der

Containerschifffahrt! Lange wird ihre Regentschaft wohl nicht

dauern, sie steht aber dennoch an der Spitze einer Entwicklung, die

Ihren Anfang in den 1950er Jahren in den USA nahm.

Ohne Zweifel gilt der Containertransport

unter Experten als die wichtigste Transport-Revolution des 20.

Jahrhunderts. Mitte der 1950er Jahre stellte die Bewältigung der

rasant gewachsenen Gütermenge im internationalen Warenaustausch für

die Logistikbranche eine gewaltige Herausforderung dar. Die

Abwicklung der Güter, die sich in Größe und Gewicht stark

unterschieden, war zeitintensiv und benötigte viel Arbeitskraft.

Gleichzeitig stiegen in den westlichen Industriestaaten die Löhne,

was zu Kostensteigerungen führte. Eine Lösung des Problems musste

rasch gefunden werden.

Der US-amerikanische Transportunternehmer

und spätere Reeder Malcom McLean entwickelte die Idee, statt

einzelne Güter in Form von Kisten oder Säcken vom LKW bzw. dessen

Auflieger zu entladen und dann wieder mühevoll auf ein Schiff zu

laden, den ganzen Auflieger als Einheit zu verschiffen und am

Zielort wieder auf eine Zugmaschine zu setzen.

Da er jedoch Schwierigkeiten hatte, andere

Reedereien von seiner Idee zu überzeugen, verkaufte er 1955 seine

Anteile an seinem Transportunternehmen McLean Trucking Company und

übernahm die Reederei Waterman Steamship mit ihrem

Tochterunternehmen Pan-Atlantic Steamship (1960 wurde sie in

Sea-Land Service umbenannt). Um seine Idee zu verwirklichen, baute

er einen gebrauchten Tanker, den er zuvor von der US Marine gekauft

hatte, so um, dass sich auf der dafür gefertigten Deckskonstruktion

Trailer, anfangs mit und später dann ohne Fahrgestelle, stauen

ließen.

Am 26. April 1956 stach das auf den Namen

IDEAL X getaufte Schiff von Port Newark (New Jersey) nach Houston

(Texas) in See und machte die Reise somit zur Jungfernfahrt des

Containertransports. Nach anfänglicher Zurückhaltung entschlossen

sich Ende der 1950er Jahre auch andere Reedereien der USA das Erfolg

versprechende Transportsystem zu testen.

Mit der Zeit wurde es aber dringend

notwendig, einheitliche Maße für die Boxen festzulegen, damit sie

unabhängig von der jeweiligen Reederei auf den dafür ausgerüsteten

Schiffen Platz hatten. Die Maße wurden 1964 von der Internationalen

Organisation für Standardisierung auf eine Länge von 20, 30 und 40

Fuß und einer Breite und Höhe von 8 Fuß festgelegt. Heutzutage haben

sich im internationalen Seeverkehr die 20 und 40 Fuß Container

durchgesetzt. Ein weiteres Merkmal der Standardisierung waren und

sind bis heute die Eckbeschläge der Container. Sie gewährleisteten,

dass die Container in jedem Hafen weltweit von den Umschlagbrücken

gleich angefasst bzw. mit den jeweiligen Transportträgern verriegelt

werden können ‒ eine unerlässliche Maßnahme, um einen

Transportbehälter für ein internationales intermodales Verkehrsnetz

zu konstruieren.

1966 brachten die amerikanischen Reedereien

mit einem Containerliniendienst ihr neues Transportsystem über den

Atlantik nach Europa. Die ersten Schiffe waren noch

Semi-Containerschiffe, doch im Mai desselben Jahres erreichte die MS

FAIRLAND als erstes Vollcontainerschiff von Malcom McLeans Reederei

Sea-Land Service, beladen mit 255 Boxen, Bremen.

Mit der BELL VANGUARD lief am 26. März 1966

das erste deutsche Containerschiff mit einer Stellplatzkapazität von

67 TEU vom Stapel. Es wurde in der Sietas-Werft in Hamburg gebaut

und stand im Dienst der Hamburger Reederei J. Breuer.

Der Containerliniendienst über den

Nordatlantik nach Nordwesteuropa war nur der Anfang für ein

weltumspannendes Logistiknetz, das rasch neue Fahrtgebiete eroberte.

Bis Ende der 1960er Jahre etablierte sich der Containerverkehr über

den Pazifik zwischen Europa und Australien bzw. Neuseeland und

Anfang der 1970er Jahre zwischen Nordamerika und Australien bzw.

deren benachbarten Inseln. Die dänische Reederei Maersk Line

kooperierte 1968 mit der Kawasaki Line, um einen Liniendienst in den

fernen Osten zu starten, in Deutschland vereinigten sich Hapag und

Lloyd und starteten mit der WESER EXPRESS den ersten europäischen

|

|

Vollcontainerdienst nach New York. Auch in

Asien wurde eine der heute weltweit größten Reedereien gegründet.

Aus der 1947 in Shanghai (China) als Orient Overseas International

Ltd. gegründeten Reederei entstand 1969 die Orient Overseas

Container Line (OOCL) mit Sitz in Honkong. Ein Jahr davor war die

Evergreen Marine Corp. Ltd. mit Sitz in Taipeh (Taiwan) ins Leben

gerufen worden, heute einer der fünf größten

Containerschiff-Reederei der Welt.

Unter der Schirmherrschaft der UN / IMO

(International Maritime Organisation) fand Ende 1972 eine

internationale Konferenz über den Containerverkehr in Genf statt. Am

2. Dezember wurden zwei internationale Abkommen beschlossen, die für

die weitere Entwicklung des Containerverkehrs von entscheidender

Bedeutung waren: Die „International Convention for Safe Containers

(CSC)” und die „Customs Convention on Containers (CCC)” regeln

seitdem Fragen der Sicherheit sowie des Zollrechts im

internationalen Containerverkehr.

Der unaufhaltsame Aufstieg der

Containerschifffahrt ‒ die Containerflotte ist bis zum heutigen Tag

in Bezug auf ihre Tragfähigkeit, sowie auf ihre Größe, der Flotte

der Öltanker und Massengutschiffen weit unterlegen ‒ und die damit

einhergehende Containerisierung der wichtigsten Handelsrouten trug

viel zur Globalisierung der Wirtschaft bei. Die Idee, Güter in einen

Standardcontainer mit einer Länge von 20 Fuß und einer Breite und

Höhe von etwa 8 Fuß zu packen, war genial. Das einmalige Verpacken

und der anschließende Transport über lange Distanzen auf

verschiedenen Verkehrsträgern (Schiff, Bahn, LKW) sparte enorm

Transportkosten. Die Liegezeiten der Schiffe in den Häfen wurde

deutlich verkürzt, Hafengebühren für das Lagern und Verstauen

sanken. Die größte Ersparnis war und ist wohl der Transport auf See

selbst. Durch immer größere und schnellere Schiffe sanken die Kosten

pro Tonne-Seemeile und halfen dabei, ganze Produktionsprozesse aus

Hochlohnländern der industrialisierten Welt in

Niedriglohnländer zu verlagern.

Die Schattenseiten dieses effizienten

Systems sollten jedoch nicht unbeachtet bleiben. In gleichem

Zusammenhang vernichtete es seit seiner Entstehung, angefangen vom

Hafenarbeiter bis zum Arbeiter in Produktionssystemen der

industrialisierten Welt, unzählige Arbeitsplätze.

Seit 1985 verzeichnete der Gütertransport

in Containern auf See Zuwachsraten von rund 10 Prozent jährlich. Mit

der gleichzeitig stetigen Vergrößerung der Containerflotte stiegen

nicht nur die Investitionskosten für Neubauten, sondern auch die

Kosten für Schiffstreibstoffe (Bunkeröl). Die Zuwachsraten beim

Ölpreis lagen von 1982 bis 2007 bei durchschnittlich 11 Prozent.

Zusätzlich stiegen aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Personal die

Lohnkosten, was Mitte der 2000er Jahre bei steigendem

Ladungsaufkommen zu deutlichen Erhöhungen der Frachtraten führte.

Die Importflut aus China, hauptsächlich auf der Europa-Asien Route

sowie der Transpazifik Route, brachte zusätzlich die

Umschlagskapazitäten der Haupthäfen in Europa und an der

amerikanischen Westküste an Ihre Grenzen.

Aber das neue Jahrtausend war nicht nur vom

starken Flottenzuwachs und der Vergrößerung der Stellplatzkapazität

geprägt – von 1975 bis heute stellte alleine die dänische Reederei

Maersk 5 mal die Siegerin im Rennen der größten Containerschiffe der

Welthandelsflotte. Übernahmen machten einzelne Reedereien immer

größer, die somit den größten Teil der Stellplatzkapazität stellten.

Anfang 2000 verfügten die 10 größten Reedereien über etwas mehr als

49 Prozent der Stellplatzkapazität, 2006 waren es schon 60 Prozent,

was rund 6 Millionen TEU entsprach.

Bis zum heutigen Tag befindet sich die

dänische Reederei Maersk, mit einer Flotte von mehr als 600 Schiffen

und der sagenhaften Stellplatzkapazität von über 2,9 Lillionen TEU,

unangefochten an der Spitze der Containerreedereien. In Ihrem

Gefolge befinden sich illustre Namen wie die Mediterranean Shipping

Co (MSC), die CMA CGM Group, Hapag-Lloyd und die Evergreen Line.

Doch die Zahlen können über eine Tatsache

nicht hinwegtäuschen. Die Containerbranche steckt, spätestens seit

Ausbruch der globalen Finanzkrise, in Schwierigkeiten. Überkapazität

an Frachtraum, einbrechende Wachstumsraten und ein hoher

Konkurrenzdruck ‒ das alles drückt auf die Frachtraten und die

Erträge der Reedereien. Nach der Krise halbierten sich die

Zuwachsraten auf 4 bis 5 Prozent jährlich.

Um weiter konkurrenzfähig zu bleiben, hilft nur die Flucht nach

vorne. Das bedeutet Fusionierungen zwischen den Reedereien und der

Bau größerer Schiffe. So paradox das bei bestehenden Überkapazitäten

klingen mag, doch ein großes Schiff das langsam fährt, wenig

verbraucht und dabei viel transportiert, spart Kosten und hilft bei

sinkenden Frachtraten mehr zu verdienen als nur die Tankrechnung.

Thomas Jantzen (Text + Foto)

|

|

|

|

|

|

|

Eisbrecher SAMPO im Ostsee-Eis vor Kemi.

Foto: nordicpress, Vuokatti (FIN) |

|

|

Eis-Theater am Polarkreis

Auf Tagestörn mit einzigem

Passagiereisbrecher der Welt

|

|

|

|

Mühsam kriecht der Sonnenball über den vom Wald

gezackten Horizont – und bleibt dort kleben. Zu höheren Kletterkünsten

reicht ihre polarnächtliche Kraft nicht. Wohl aber für jungfräuliches Eis in

der Bottenvik, im nördlichsten Zipfel der Ostsee. Saisonbeginn für SAMPO.

Samen in traditionell-bunter Tracht schenken heißen

Multbeeren-Tee aus. Schließlich gilt es, die frierenden Polarfahrer auf das

eiskalte Abenteuer einzustimmen. Das sie in der südlichen Ostsee in diesem

Winter vergeblich suchen.

Über dem Hafen der nordfinnischen Stadt Kemi

schwebt eine ganz besondere „Duft”-Wolke: Der Kenner tippt auf Zellulose.

Stichwort Papier: Davon lebt man hier am Bottnischen Meerbusen. Weithin

sichtbar die wolkenhohen Dampfschwaden.

200 Millionen Tonnen Zelluloseprodukte verlassen

dort jährlich die Fabrikhallen. 85 Prozent werden über See exportiert.

Unentbehrlich dabei modernste Eisbrecher. Sie brechen den Frachtern winters

(von November bis Mai) die Bahn. Unsere SAMPO ist nach dreißig Jahren

Eiseinsatz entbehrlich geworden: zu schwach auf der Brust, technisch

veraltet und zu schmal für die immer breiter ausladenden Papiertransporter.

Winter-Knüller

Touristisch hat die 20.000-Einwohner-Papierstadt

Kemi im lappländischen Winter keine ausgesprochenen „Knüller” zu bieten –

außer der größten zusammenhängenden Eisfläche Europas vor ihrer Haustür und

einen Eisskulpturen-Park. Die Stadtväter haben sich noch etwas

Bemerkenswertes einfallen lassen: Kurzerhand kauften sie der finnischen

Seefahrtsbehörde den Eisbrecherveteran SAMPO ab, bewahrten ihn damit vor dem

Hochofen und funktionierten das technische Denkmal zum weltweit einzigen

reinen Passagiereisbrecher um.

Damit nicht genug. SAMPO heißen zwar viele

finnische Männer, aber auch die Maschine, die im Volksepos „Kalevala” (Geld)

herstellt. Aus der klimatischen Not ist eine touristische Tugend geworden.

Seitdem lockt der schwarz-gelbe Stahlkoloss allwinterlich Eis(brecher)-Fans

aus aller Welt nach Kemi – und zieht ihnen das Geld aus der Tasche.

Exklusiv ist das Vergnügen allemal. Sogar erklärte

„Frostbeulen” geraten ins Schwärmen, wenn die 8.800 Pferdestärken des

schmucken 3.450-Tonners unter ihren Füßen zu vibrieren anfangen.

Schauer über den Rücken

Krachend, knackend, knirschend und knisternd kämpft

sich der bullige Kraftprotz durch das bis zu einem Meter mächtige Eis aus

dem Hafen. Der abgeknickte Steven schneidet sich durch das beinharte

Element. An den SAMPO-Flanken schaben die zerborstenen Schollen entlang,

stellen sich wie aus Protest sekundenlang senkrecht, um dann ohnmächtig

klatschend in die frisch gepflügte Fahrrinne zurückzugleiten.

Die Brücke ist gerammelt voll. Jeder will den

Eispiloten beim Navigieren über die Schulter sehen. Auf der Back recken

anscheinend kälte- und windresistente Seh-

|

|

Leute ihre Hälse nach unten, um das

Eisbrechspektakel hautnah beobachten zu können. „Das jagt mir regelrecht

wohlige Schauer über den Rücken”, strahlt mein Nebenmann vor Begeisterung.

Und selbst sonst so „coole” Banker geraten schier aus dem Häuschen:

„Unglaublich faszinierend, dieses Eis-Theater!” Obwohl den „Verrückten”

spitze Eisnadeln das Gesicht röten, noch verstärkt durch die gleißende

Lichtbahn der am frühen Nachmittag untergehenden Sonne.

Herzensbrecher und Eis-Schlachtschiffe

Von Eisbarrieren, die der Wind aufgeschoben hat,

und verbackenem Treibeis wird SAMPO schon mal gestoppt. Mit Anlauf und

geballter Kraft werden auch solche Hindernisse geknackt, ein besonderes

Erlebnis für die Eisbrecher-Passagiere. „Ein Schauspiel, das seinesgleichen

sucht”, entfährt es spontan einer zierlichen, kleinen Frau, die sonst gar

nichts von solchen Abenteuern gehalten hat. Ein Geschäftsmann hingegen: „Ich

habe nicht viel Zeit für größere Reisen, aber das hier ist eine tolle

Alternative.”

Der „Herzensbrecher mit der rauhen Schale” (so eine

Broschüre) nimmt den Rummel auf seine alten Tage gelassen. Schließlich

werden seit 1877 „Schlachtschiffe gegen den nordischen Winter” in Finnland

gebaut, deren stärkste 33.000 diesel-elektrische PS ins Eis bringen. Sechzig

Prozent aller Eisbrecher dieser Welt stammen von finnischen Werften,

insbesondere der Wärtsilä-Masa-Yards-Schmiede in Helsinki (auch

Spitzenprodukte der Kreuzschifffahrt stammen da her).

Wir passieren die NORDICA, einen der modernsten finnischen

Großeisbrecher, der auf einen Frachter-Konvoi wartet. Geradezu futuristisch

wirken seine Linien; kein Vergleich zur musealen, aber gemütlichen SAMPO.

Polar-Schwimmer

Höhepunkt des eisigen Ein-Tages-Törns: wenn Kapitän

Janni Lamila zum Badevergnügen – richtig gelesen! – am frostigen Busen der

Natur lädt. Keine Angst, denn die mutigen Polar-Schwimmer zwängen sich erst

einmal in knallrote Gummianzüge, die ein sechsstündiges Überleben im

Eiswasser, auch für Nichtschwimmer, garantieren (ohne diesen Schutz wären es

nur qualvolle Minuten). In ungelenker Pinguinmanier watscheln die

Freiwilligen die Gangway abwärts auf das rutschige Eis. Vor Lust kreischend,

plumpsen sie in das aufgebrochene Kielwasser, von oben bestaunt und

fotografiert von den weniger Mutigen. Da strampeln sie nun wie aufgeblasene

Frösche auf dem Rücken liegend und genießen die eisige Badeshow, eifrig

versichernd, wie „warm” ihnen doch sei.

Im stilechten Salon aus Edelholz und Messing dampft

schon eine köstliche Dill-Lachssuppe zum Aufwärmen.

Beim Abschied drückt uns der SAMPO-Kapitän

höchstpersönlich ein „Diplom” in die Hand. Das ist d e r

Beweis: Wir sind Zeugen des Eis-Theaters am Polarkreis gewesen.

Dr. Peer Schmidt-Walther

Info:

Zu buchen direkt bei :Sampo Tours, Torikatu 2, FIN-94100 Kemi; Telefon

+385-16-256 548. sampo@kemi.fi

·

www.sampo-tours.com

|

|

|

|

|

Berstendes 50-Zentimeter-Festeis.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund

|

Finnischer

Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi. Finnischer

Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund

|

|

|

|

|

|

|

Seelotse Jens Mauksch vor MS STAVFJORD im

Südhafen. Foto: Dr. Peer

Schmidt-Walther, Stralsund

|

|

|

|

MS STAVFJORD kam durch

Mit Stralsunder Gold durch den Graben

gerutscht

|

|

|

|

Tiefgangsbeschränkungen in der Stralsunder

Ostansteuerung, der Hauptverkehrsader des Hafens, ließen kürzlich

aufhorchen. Bislang durften Schiffe bis zu 6,50 Meter tief eintauchen, jetzt

nur noch 5,90 Meter bei Tag und 5,80 bei Nacht. PSW fuhr mit der STAVFJORD

raus.

Schauplatz Südhafen. Schiffsmakler Thorsten Müller

„verkleidet” sich, indem er seinen orangefarbenen Overall überzieht.

Seelotse Jens Mauksch aus Devin, seit 13 Jahren im Geschäft, stakt durch das

gelbe Gips-Schneematsch-Gemisch am Schiff entlang und liest an Heck und

Steven die Tiefgänge ab. „Na ja”, meint der erfahrene Seemann, „geht man

gerade so”. Plötzlich rollt der schwere bordeigene Bagger auf Schienen

Richtung Vorschiff. „Um durch die Gewichtsverlagerung den Tiefgang von

achtern nach vorn auszugleichen”, erklärt Mauksch.

Schon 30 Prozent größere Schiffe

Kurze Begrüßung auf der Brücke. Der norwegische

Kapitän Per Helge Kaland aus Bergen und sein Zweiter Offizier Richard

Calleja von den Philippinen geben kurz Auskunft über Schiff und Zielhafen,

wie das so üblich ist. „Mit 5800 Tonnen Gips via Nord-Ostsee-Kanal nach

Immingham in Ost-England”, informiert Kaland, „200 Tonnen weniger als

geplant”. Während Mauksch ihm die beschränkte Situation im Fahrwasser

erklärt, startet der Zweite die Kaffeemaschine. Kaffeeduft verdrängt

allmählich Tabaksgeruch.

„‚Stralsunder Gold’ im Bauch”, grinst Mauksch, „denn

Gips ist mit 575.000 Jahrestonnen unser Standbein”. Der Hafen sah schon

seine Felle davon schwimmen. Nachdem jahrelang dafür getrommelt wurde,

größere Schiffe an den Sund zu holen, habe man sie jetzt, aber mit

geringerer Auslastung. Seehafen-Chef Sören Jurrat versteht die Welt nicht

mehr, „denn größere Schiffe mit bis zu 6,50 Meter Tiefgang machen immerhin

schon dreißig Prozent der Anläufe aus”.

Unbürokratische, schnelle Hilfe

Kaland schaut jetzt auf die Brückenuhr: „Let’s go!”,

gibt er locker das Kommando. Über Walkie-Talkie verständigt er „seine Jungs”

unten an den Winden. Auf der Pier streift Thorsten Müller die Leinen von den

Pollern.

|

|

Kurzer Gruß auf die Brücke: „Alles klar!”

Schwerfällig dreht der 114 Meter lange, 15 Meter breite norwegische

6000-Tonner STAVFJORD unter niederländischer Flagge nach Steuerbord.

An Backbord hat vor der Ziegelgrabenbrücke gerade ein

kleiner dänischer Bagger festgemacht, der dabei von einem

NDR-Nordmagazin-Team gefilmt wird. WSA-Chef Holger Brydda hat prompt

reagiert und den Schaufler kurzerhand von der Peene abgezogen. „Damit können

wir unbürokratisch kurzfristig helfen”, sagte der Leitende Technische

Regierungsdirektor noch beim Nautischen Essen am Freitag, „wir wollen ja dem

Hafen keinen Schaden zufügen”. Zunächst sei der Ziegelgraben dran, in dem es

durch strömungsbedingte Sandeintreibungen von der Ostseeküste her

Mindertiefen gebe. 7,50 Meter ist für die Fahrrinne garantiert, so dass noch

ein Meter Luft nach oben für den Tiefgang bleibt.

Auf Sicherheit gehen

Jens Mauksch schaltet das Echolot ein, um zu sehen,

wo es „patches”, wie er die Sandhügel nennt, gebe. Das Gerät zeigt 2,50

Meter und mehr an. „Kein Problem”, strahlt Jens Mauksch beruhigt, „wenn du

Mitte Bach steuerst und mit maximal sieben Knoten schleichst”. Man dürfe nur

nicht an die Seiten kommen, „da wird’s dann problematisch und man kann sich

festfahren”. Selbst in der als kritisch eingestuften Palmerort-Rinne am

Ausgang in den Greifswalder Bodden und im Landtief-Fahrwasser südöstlich von

Thiessow meldet das Echolot noch 1,50 Meter unterm Kiel. „Selten ist

außerdem eine Begegnungssituation unter großen Schiffen”, weiß Mauksch aus

langjähriger Revier-Erfahrung. Auch er wünscht sich dringend eine Vertiefung

der Nordansteuerung nicht nur für Frachter, denn „die ist mit zwei Meter

Tiefgangsbeschränkung selbst für manchen Segler schon ein Problem”.

„Wir müssen auf Sicherheit gehen”, begründet Holger

Brydda den behördlichen Schritt. Ein Argument, dem sich niemand entziehen

kann.

Nach dreieinhalb Stunden und 28 Seemeilen kommt das

Freester Lotsenboot KLAASHAHN längsseits. Wir wünschen Kapitän Per Helge

Hansen und seiner siebenköpfigen Crew gute Reise und hoffen: „bis zum

nächsten Mal in Stralsund!”

Dr. Peer Schmidt-Walther

|

|

|

|

|

|

|

Hochseebagger IDUN R im Greifswalder Bodden.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund |

|

|

|

In vier Wochen 100 mal nach Drigge

Ostansteuerung um rund 70.000 Kubikmeter

Schlick erleichtert

|

|

|

|

Stralsund – Seit dem 5. Februar war der dänische

Hochseebagger unter holländischer Flagge IDUN R auf dem Sund im Einsatz. Die

Versandung der Fahrrinne verlangte ein schnelles Handeln. Im Schichtdienst

rund um die Uhr sorgte die Besatzung endlich wieder für klare Verhältnisse.

Mühsam kriecht die Sonne an diesem 6. März durch

letzte Nebelwolken über dem Spülfeld der Halbinsel Drigge. Für die IDUN R

ist das schon fast zur zweiten Heimat geworden. Hier legte sie an, wenn sie

ihre Ladung aus grauem Schlick und Sand aus der Ostansteuerung loswerden

wollte. Noch 750 Tonnen schwappen jetzt als Ballast und „Sund-Souvenir” im

Laderaum des Hopper-Baggers. In einem Stahlkasten winden sich 20 fette Aale.

„Leckerer Beifang zum Räuchern”, wie Kapitän und ehemaliger Hochseefischer

Peter Högenhaul erklärt, „die gehen auch mit nach Dänemark”.

Gravierender Nachteil

Weil die Unterwasser-Böschungen im Laufe der Zeit

nachgaben und ihre Massen in die Fahrrinne drückten, musste das Wasser- und

Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) unbürokratisch aktiv werden. „Sicherheit und

Leichtigkeit des Schiffsverkehrs”, wie das die Vorschriften fordern, waren

nicht mehr garantiert. Statt 6,50 durften Schiffe bei Tagfahrt nur noch 5,90

Meter eintauchen. Mit der Folge, dass weniger Ladung verfrachtet werden

konnte. Manchmal pro Frachter mehrere hundert Tonnen, ein gravierender

ökonomischer Nachteil.

Peilungen und Restarbeiten

Die dänische Baggerei Rohde Nielsen A/S erhielt den

500.000-Euro-Zuschlag, auch weil ihre IDUN R sofort verfügbar war. Zwischen

der Landtiefrinne im Südosten Rügens und dem Ziegelgraben hat der 79 Meter

lange 2772-Tonner den 23 Seemeilen-Weg ausgeputzt. „Nach abschließenden

Peilungen und Restarbeiten durch einen kleineren Bagger”, erklärt Lotse Jens

Mauksch, der an diesem Morgen zum letzten Mal Kapitän Peter Högenhaul berät,

„wird das Fahrwasser wieder freigegeben”. Im Sommer 2016 sollen noch einmal

über 700.000 Tonnen gebaggert werden.

Nordansteuerung längst überfällig

Auch die immer stärker versandende Nordansteuerung müsste, fordert der

erfahrene Seelotse in diesem Zusammenhang, endlich ausgebaggert werden:

„Statt 3,70 Meter

|

|

dürfen Schiffe hier nur zwei Meter tief

eintauchen, ein Unding!” Frachter in Ballast können da nicht mehr

durchfahren, sind um Rügen fünf Stunden länger unterwegs, verbrauchen mehr

Kraftstoff, sind abhängig von den Brückenzeiten und verursachen 50 Prozent

mehr Lotskosten, rechnet Mauksch vor. Das schadet dem Hafen genauso wie dem

Segeltourismus, klagt er, „würde man das Problem zügig anpacken, kämen auch

wieder mehr Schiffe”. WSA-Chef Holger Brydda sieht das Land in der Pflicht,

aber die Schweriner überzeugt seine Kosten-Nutzen-Rechnung nicht ‒ auch wenn

die Rinne immer weiter versandet und das Baggern, schon jetzt in

Millionenhöhe, noch teurer werden würde.

Stralsund geschrumpft

Nach einem kräftigen Frühstück – der Koch wünscht

„well bekomm! Guten Appetit!” ‒ in der gemütlichen Messe klettern Högenhaul

und Mauksch auf die Brücke. Kaffeeduft und Kapitäns-Pfeifenschwaden sorgen

fast schon für Gemütlichkeit, während die beiden Seeleute sich entspannt –

„easy, easy!” – über das Ablegemanöver verständigen. Sie kennen sich aus

vielen gemeinsamen Bagger-Schichten, die jeweils zwölf Stunden gedauert

haben.

„Leggo! Leinen los!” Die 2283-kW-Maschine grummelt im

„Keller”. Abschied von Stralsund, dessen Kulisse im Kielwasser langsam auf

Spielzeuggröße schrumpft, ein letztes Mal vorbei an Drigge.

Zum Karneval nach Rio

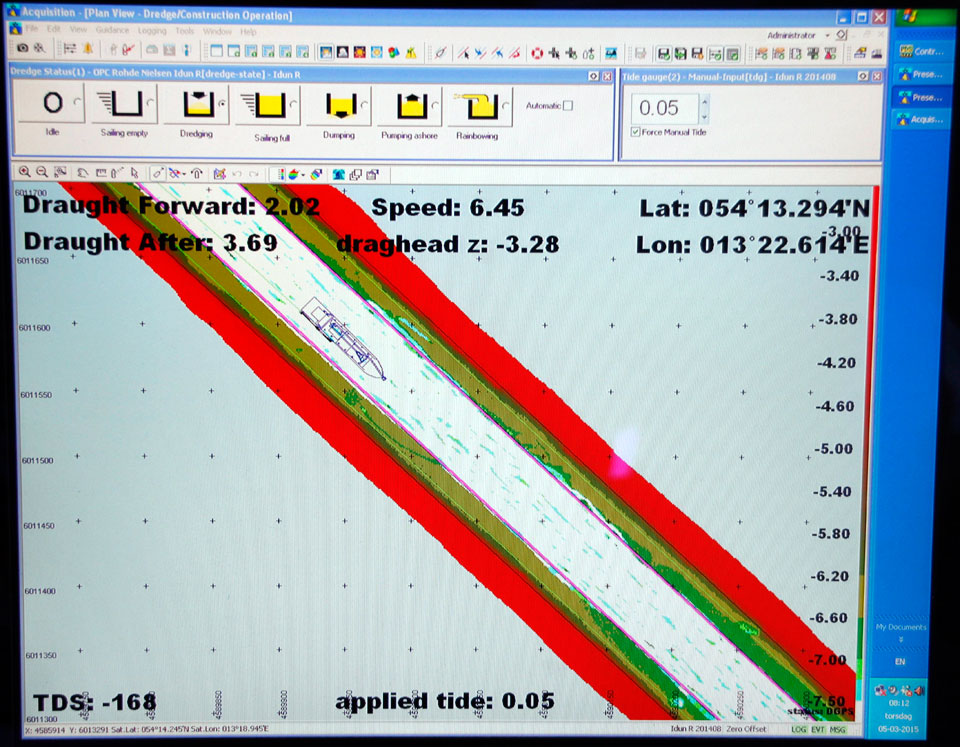

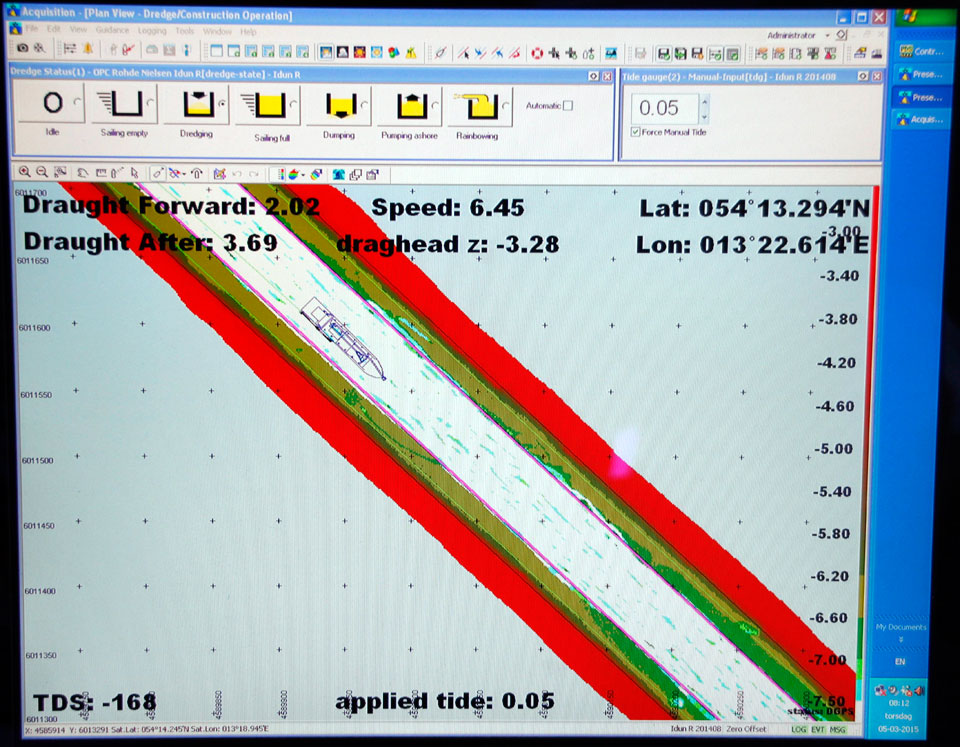

Auf den bunten Displays ist die saubere

Schürfarbeit von IDUN R deutlich zu sehen und abzulesen. Auch das Echolot

zeigt wieder die alten Werte. „Gute Arbeit!”, ist man sich auf der Brücke

einig, nicht zuletzt dank einer ausgefeilten Bagger- und zentimetergenauen

Anzeigetechnik.

Die weiß man auch in Brasilien und Afrika zu

schätzen, erfährt man vom Kapitän, „dahin sind wir mit unserem kleinen, aber

seetüchtigen Schiff schon fünf Mal über den Atlantik gefahren”. In Rio habe

er beim Karneval sogar seinen Geburtstag gefeiert. Jetzt freuen sich die

Dänen auf ihren nächsten Job in Esbjerg, das sie durch den Nord-Ostsee-Kanal

ansteuern: „Da sind wir fast schon zu Hause”.

Von Freest prescht das orangefarbene Lotsenboot

KLAASHAHN heran. Zeit zum Abschiednehmen. „Thank you for good cooperation”,

bedanken sich die Seeleute gegenseitig, „bis zum nächsten Mal in Stralsund –

hoffentlich zur Ausbaggerung der Nordansteuerung!” Dr. Peer

Schmidt-Walther

|

|

|

|

|

Kapitän (links) mit Seelotse im Fahrstand.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund

|

|

Im

Pumpenraum unter der Back. Im

Pumpenraum unter der Back.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund

|

|

|

|

Fahrrinne

mit Bagger und flacherer Kante.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund Fahrrinne

mit Bagger und flacherer Kante.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund |

|

|

|

|

|

Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die

Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm

der Entrüstung gesorgt.

Foto: Kai Ortel, Berlin

Dunkle Wolken über Rønne: Die Pläne für die

Zukunft der Fähranbindung zum Festland haben auf Bornholm für einen Sturm

der Entrüstung gesorgt.

Foto: Kai Ortel, Berlin

Fahrrinne

mit Bagger und flacherer Kante.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund

Fahrrinne

mit Bagger und flacherer Kante.

Foto: Dr. Peer Schmidt-Walther, Stralsund

Finnischer

Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi.

Finnischer

Eisbrecher OTSO mit Frachter in Konvoifahrt vor Kemi.

Im

Pumpenraum unter der Back.

Im

Pumpenraum unter der Back.