| GAMBIA-RIVER | AUSGABE 2/2013 | ||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

|

Carsten Heinke Auf Kunta Kintes Spuren flussabwärts durch Gambia |

|||||||

|

Kurländische Festungen aus der Sklavenzeit, Steinorakel und

Dschungel-Parties am Gambiastrom: Afrikas kleinstes Land zeigt flussabwärts

seine Seele. Frühstück am Ozean. Bananen und Papayasaft, Palmen,

Sand und Wellen. Im Vordergrund ein Fluss: Gleich hinter der Brüstung

plätschert der Badala in den Atlantik. Zierliche weiße Reiher staksen durch

das flache blaue Wasser und wollen nicht fotografiert werden. „Zum ersten

Mal hier?”, erkundigt sich eine Dame mit

viel Make-Up und Reiseerfahrung. „Dann haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Gambia ist Afrika für Einsteiger – schön, überschaubar und billig”,

sagt sie und schlendert flatternd zum Strand, wo der erste Kavalier schon

auf sie wartet. Hoteleigenes Wachpersonal bemüht sich, die ausgeprägte

Kontaktfreude seiner Landsleute in Grenzen zu halten. Manchmal ungewollt. Vor jedem, der die nähere Umgebung jenseits des gut bewachten Urlauberressorts auf eigene Faust erkunden will, steht die erste Tagesaufgabe. Sie lautet: Durchbrich die Zone der überteuerten grünen Touristentaxis und nimm dir ein Fortbewegungsmittel deiner Wahl. Gehe nicht zur Täuschung in die falsche Richtung. „Warte – bleib stehen! Guter Preis, Freund ...”

Es funktioniert. So lange man freundlich lächelt, kann man fast alles

erwidern. Zum Beispiel, dass man es liebt, zu Fuß zu gehen, oder das man ein

verrückter Europäer ist. „Wo gehst Du hin? Komm her! ...”

Irgendwann verhallt das verbale Dauerfeuer im Klangwald der Weber, Witwer

und Zikaden. Assan fährt ein gelbes Taxi und lässt gerne mit sich handeln. Gerade gab es ein Problem mit einem Deutschem, der die Spielregeln nicht verstanden hat. „Die meisten Gambier sind arm, doch sie reden und lachen gern und verstehen nicht, warum die reichen Europäer oft so griesgrämig sind”, erklärt der junge Papa auf dem Weg vom Hotelort Kotu in die größte Stadt des Landes, das selbst nicht einmal halb so groß ist wie Mecklenburg-Vorpommern. Auf 350.000 schätzt man die Einwohnerzahl von

Serrekunda, das unaufhaltsam wächst, Menschen, Wagen, Warenberge in sich

hinein schlingt und an Verstopfung leidet. An der ehemaligen Poststation

bleibt der klapprige Benz im Marktgetümmel stecken. Hupen, Schreie. Ein

strampelndes Lamm wird über die qualmende Motorhaube gereicht. Händler

klopfen fuchtelnd an die Scheibe. „Am besten, ich begleite Sie!”,

schlägt Fahrer Assans vor und findet sofortige Zustimmung. Seine Anwesenheit

beeinflusst die Preise für Kleidung, Holzkunst und Gewürze äußerst positiv

und schützt vor ungewollten Offerten. Und er muss nicht leer zurückfahren.

Froh darüber, einen so netten Chauffeur zum Freund zu haben, verabreden sich

die beiden Afrikaneulinge mit Assan zu einer Tagestour. Am nächsten Morgen,

punkt acht, genau hier! Ok, gerne. Nach herzlichen Begrüßungen beginnt anderntags die

frühe Fahrt. Der Preis ist plötzlich unerwartet hoch. Klar, Benzin kostet.

Die neue Straße, wo vor wenigen Jahren die elektrische Verkehrsregelung

Landespremiere feierte, führt vorbei an Mangroven bis zum Rand der

Hauptstadt, die auf einer Halbinsel am Mündungstrichter des Gambiaflusses

liegt. Selig ruhen der muslimische und der christliche Friedhof

nebeneinander. Banjul überhäuft seine Besucher nicht mit architektonischen

Highlights. An die Machtübernahme von Präsident Yahya Jammeh am 22. Juli

1994 erinnert der Arch 22, ein 35 Meter hoher Triumphbogen mit

Panorama-Restaurant. Überragt wird er nur von den schlanken

Zwillingsminaretten der Half-Die-Moschee. Wie Plus- und Minuspol halten Albert Market und

Hafen die Massen in elektrisierender Bewegung. Falls es überhaupt Zeit gibt,

wird ihr Takt von den Fähren bestimmt. Endloses Warten in sengender Hitze.

Nach zwei Stunden hat sich das Taxi einen Platz erdrängelt. Lastwagen mit

Rindern bringen den Riesenkahn ins Schwanken. Er ist „Hergestellt in der

Ukraine” und wohl mit allen Wassern

gewaschen. 40 Minuten später legt er an in Barra, auf der anderen Seite des

Gambiastroms. Minzeduft und

Heldenspuren Einem kurzen Fahrvergnügen auf Asphalt folgt ein Weg, der selbst für Mondfahrzeuge eine Herausforderung wäre. Der Afro-Benz, geschätztes Baujahr 1980, wird über Huckel und Schlaglöcher gepeitscht. Aber was sind schon ein paar leichte Prellungen und blaue Flecken gegen die zum Greifen nahe Wildnis, die sich links und rechts und mitten auf der roten Huckelpiste selbstbewusst in Pose stellt. Affen, Reiher, Geier, Vogelschwärme in allen Farben. Am Straßenrand wächst meterhohe Minze. Man riecht es durchs geschlossene Fenster, wenn sich der Staub gelegt hat. Trinken, immer wieder trinken. Eine Wasserflasche

nach der anderen wird geleert. Für den Taxifahrer ist Ramadan. Weder Trank

noch Speis sind ihm zwischen Sonnenauf- und -untergang gewährt. Um nicht zu

verdorren, saugt der Zweizentnermann an einem Läppchen, das nichts anderes

enthält als seinen eigenen Schweiß. Nicht lecker, aber legal. Egal. „Das ist

Juffureh”, sagt Assan endlich und zeigt auf

ein paar Hütten hinter dem Maisfeld. „Und übrigens heiße ich Ali”.

Erst jetzt bemerken seine Fahrgäste, dass sie am Morgen zwar zur rechten

Zeit doch ins falsche Auto gestiegen sind. Sorry, richtiger Assan – dein

Kollege hatte wohl einfach die gleiche Frisur und das gleiche Outfit ... Am Ortseingang lauert Fremdenführer Kebo auf

Kundschaft. Hätte der Afroamerikaner Alex Haley in den 60er Jahren nicht die

Idee gehabt, seine Familiengeschichte bis zur Zeit der Sklaverei

zurückzuverfolgen, wäre Juffureh ein unbekanntes Dörflein irgendwo in

Westafrika und James Island eine Flussinsel, die unter Denkmalschutz steht,

an trüben Tagen ein dunkler Klecks im horizontlosen Grau von Wasser und

Himmel. Der 1976 erschienene Roman „Roots”

– Wurzeln – wie auch die gleichnamige Fernsehserie machten das Schicksal von

Haleys Urahn Kunta Kinte zur Legende und seine Heimat zum Wallfahrtsort. Natürlich ist Kebo wie alle hier verwandt mit dem

berühmten Mandinka-Jungen, der, 1750 in Juffureh geboren, das Schicksal von

Millionen Afrikanern teilte und 17-jährig als Sklave nach Amerika

verschleppt wurde. Viele der Dorfbewohner ernährt heute diese Vergangenheit.

Für Bares gibt es Tatsachenberichte und Fotos mit echten Nachkommen des

Kinte-Clans. Museum und Denkmale erinnern an das dunkelste Zeitalter des

Schwarzen Kontinents, und auch unesco-zertifizierte Ruinen einstiger

Kolonialbauten. Die berühmteste ist Fort James auf James Island, eine

winzige Insel mitten im Gambiastrom. Eine Piroge bringt die Touristen rüber. Pro Jahr sind es rund 15 000 – farbige „Wurzelsucher” aus Übersee, Sonnenhungrige von Donau, Rhein und Elbe, die an den Traumstränden im Westen ihre Ferien verbringen und bei irgendeinem Tagesausflug auch an dem so idyllisch gelegenen Schauplatz des Sklavenhandels landen. Oder es sind die Nachfahren ehemaliger Kolonialherren wie Girts Jankovskis, ein junger Philosoph aus Riga. |

Bevor James Island und andere Gebiete im heutigen

Gambia britisch und französisch wurden, gehörten sie, wenn auch nur für zehn

Jahre, den lettischen Kurländern. 1651 gaben sie dem Eiland den Namen ihres

Herzogs Jakob (englisch: James) und bauten darauf das Fort als

Handelsstützpunkt. „Damals war die Insel sechs Mal größer als heute. Der

Fluss hat sie weggespült”, bedauert der

Tourist aus Lettland. Fünf Kilometer schaukelt das schmale Boot über den Gambia-River. Sein Wasser ist hier, unweit der Mündung, noch recht salzig. „Manchmal trifft man Delfine”, sagt Kebo. Auf der nur noch 0,35 Hektar großen Insel herrscht gespenstische Stille. Gewaltige Baobab-Bäume zwischen rostigen Kanonen und Gemäuerresten aus rotbraunem Backstein. Der Raum unter einer großen Ruine wird als Hauptheiligtum zelebriert: die Zelle von Kunta Kinte.

Brachial-Romantik Auf Janjanbureh, einer Kolonialzeit-Insel etliche Kilometer flussaufwärts, zwingt der Mangel an Protagonisten die Touristenführer zum Improvisieren. 1823 hatte der britische Kapitän Grant die Siedlung für freigelassene Sklaven gegründet. Hier wurde Reis umgeschlagen und Erdnüsse, die noch heute das gambische Hauptexportprodukt sind. Tafeln mit handgeschriebenen Historiker-Hinweisen und naives Wandgekritzel illustrieren den Streit über „das echte Sklavenhaus” im vormaligen Georgetown. Ist es dieses oder jenes, existiert es überhaupt noch? „Es liegt an Ihnen, wie Sie sich entscheiden”, steht auf dem Schild an einer Ruine, die schließlich auch die höchste Punktzahl der Reisegruppe erhält. Das Schönste am Ausflug nach Georgetown ist die

lange, entspannende Bootsfahrt. Endlose Galeriewälder, Palmen, an denen

Hunderte Kugelnester gelb-schwarzer, laut zwitschernder Webervögel

schaukeln. Dicke Flusspferdnasen, die aus dem braunen Wasser schauen.

Krokodile, die viel zu schnell im Dickicht verduften. „Stonehenge von Gambia” nennt ein gambischer Guide, der sich mit Helmut vorstellt, die 1.300 Jahre alten Steinkreise von Wassu, nahe Janjanbureh. Bis zu zehn Tonnen wiegen die dicksten der rund 240 rätselhaften Megalithen, unter denen man offenbar Könige begrub. Wer kleine Kiesel oben drauf legt, kann selber Schicksal spielen. Die Magie der gestaltlosen Figuren aus rotem Laterit wird perfekt durch den hämmernden Rythmus der „klingenden Hölzer”, den Vater und Sohn zwei Balafonen entlocken. Kinder tanzen dazu. Für kleine Gastgeschenke dürfen die Touristen das Zuhause einer Mandinka-Familie von innen sehen. „Weil die Frauen Wellblechdächer schicker finden, werden neue Hütten heute kaum noch mit Palmenzweigen abgedeckt”, erzählt Helmut. „Vorausgesetzt, die Ernte bringt genug Geld”. Angebaut wird Hirse, die nach Europa als Wellensittichfutter verkauft wird. Unmittelbar am Ufer des Gambiaflusses haben findige

Ausländer ein kleines Buschcamp in den Regenwald gezaubert. Hüttenbetten mit

Mückenvorhang. Einfachheit, die sehr authentisch wirkt. Statt Strom gibt es

Petroleumlampen. Liebhaber von Sonnenuntergängen dürfen so nahe am Äquator

nicht trödeln. Kaum ist – knips! – das Tageslicht erloschen, dreht eine

unsichtbare Hand den Lautstärkeregler bis zum Anschlag auf. Aus allen Ecken

schreit, zirpt, pfeift und raschelt es, dass vor lauter Romantik kaum einer

zum Schlafen kommt. Am Morgen trommelt der Regen aufs Wellblechdach. Affen

klauen Tassen vom Frühstückstisch. Für Großstadtbewohner der reinste Luxus!

Service-Informationen Gambia

Einreise:

Ein Visum wird bei der Einreise erteilt und ist 21 bis 28 Tage gültig. Bei

einem Aufenthalt von mehr als 28 Tagen muss ein Antrag auf

Aufenthaltsverlängerung (Gebühr: 500 Dalasi) beim gambischen „Immigration

Department” gestellt werden.

Hotel-Tipp:

Gambia bietet ein umfangreiches Angebot an Unterbringungsmöglichkeiten

verschiedener Kategorien vom neuesten Fünf-Sterne-Boutique-Hotel, dem

opulenten Coco Ocean Resort & Spa am traumhaften Bijilo Beach (mit einem

Spa, das als erstes in Westafrika mit ganzheitlichem Ansatz arbeitet), über

zahlreiche Drei- und Vier-Sterne-Hotels (wie zum Beispiel das Sunset Beach

Hotel am Kotu Beach mit tatsächlich filmreifen Sonnenuntergängen) in den

Ferienorten an der Atlantikküste bis hin zu einfachen, aber gemütlichen

Lodges im Landesinneren. Mehr Informationen unter

www.cocoocean.com,

www.sunsetbeachhotel.gm sowie

eine detaillierte Übersicht der Gambia Hotel Association unter

www.gambiahotels.gm

Flussreise:

Der Gambia-River, von seiner Quelle im Futa Jalon Hochland in Guinea bis zur

Mündung im Atlantik 1.100 Kilometer lang, durchquert das Land Gambia auf

einer Länge von 600 Kilometer. Seine Ufer, gesäumt von tropischem Wald,

Bambus und Mangrovensümpfen, sind die Heimat vieler Vögel, Affen,

Flusspferde, Albredakrokodile, Delfine und Westafrikanischer Seekühe.

Örtliche Reiseveranstalter bieten ein- und mehrtägige Flusstouren an – zum

Beispiel nur zum Fischen oder um spezielle Vögel zu beobachten, aber auch

mit Ausflügen auf das unbewohnte Dog Island am Nordufer (mit Delfin- und

Seekuhbeobachtungen) oder nach Janjanbureh, einer Flussinsel mit

interessanten Ruinen aus der Kolonialzeit. Mehr Infos auch in deutscher

Sprache unter www.gambia-river.com

Reisezeit:

Ganzjährig, optimal außerhalb der Regenzeit von November bis Mai.

Klima:

Tropisch, Lufttemperatur meist um die 30, Wasser nie unter 20 Grad. Geld: Die beste Umtauschkurse für Schecks und Bargeld gibt es in Banken. Für einen Euro bekommt man derzeit offiziell knapp 45 Gambische Dalasi. Einige kleine Banknoten und Münzen sollte man stets als Trinkgeld parat haben. Kreditkarten fast nur in größeren Hotels. Verkehrsmittel: Am billigsten und anstrengendsten sind öffentliche Busse, am sichersten und teuersten die grünen Touristentaxis mit Festpreis.

Gesundheit:

Impfungen sind nicht vorgeschrieben, empfohlen wird eine Malaria-Prophylaxe.

Unbedingt erforderlich sind Sonnenschutz für Augen, Haut und Kopf sowie

Mittel gegen Insektenstiche. Vermieden werden sollten rohe Speisen,

ungeschältes Obst und Wasser aus nicht korrekt verschlossenen Flaschen,

Speiseeis sowie Eiswürfel.

Sprachen:

Englisch, Mandinka, Wolof und andere.

Informationen

in deutscher Sprache unter

www.visitthegambia.gm/German |

||||||

|

Der Arch 22 in der Hauptstadt Banjul, ein 35 Meter hoher Triumphbogen,

ist das Wahrzeichen des neuen Gambia. |

|||||||

|

|

|

||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

|

|

... ist mit Kanonen aus der Zeit der Kurländer bestückt. |

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

James

Island, das mitten im Gambia-Fluss liegt.

James

Island, das mitten im Gambia-Fluss liegt.

Die

Ruinen des Compagnie Française d'Afrique Occidentale Building nahe Albreda.

Die

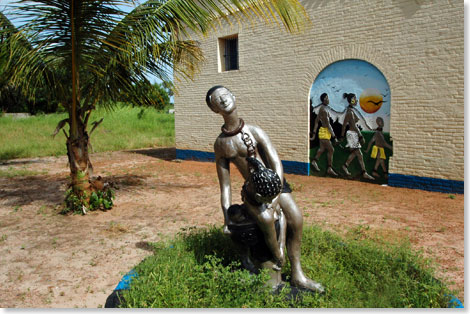

Ruinen des Compagnie Française d'Afrique Occidentale Building nahe Albreda. Denkmal

vor dem Museum von Albreda, das 1996 im Haus der Maurel Frères eingerichtet

wurde. Gegenstand ist der Sklavenhandel im 18. und 19. Jahrhundert.

Denkmal

vor dem Museum von Albreda, das 1996 im Haus der Maurel Frères eingerichtet

wurde. Gegenstand ist der Sklavenhandel im 18. und 19. Jahrhundert. Für

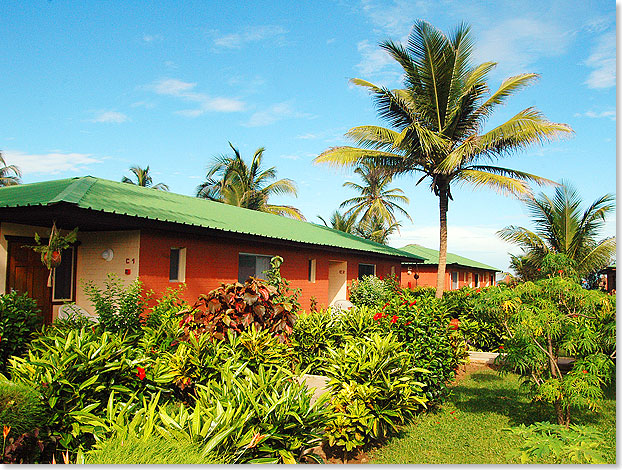

Touristen gebaute Unterkunft im Buschcamp auf einer Regenwaldinsel

im Gambia-Fluss.

Für

Touristen gebaute Unterkunft im Buschcamp auf einer Regenwaldinsel

im Gambia-Fluss.  Ein

Affe klaut Tassen vom Frühstückstisch im Camp.

Ein

Affe klaut Tassen vom Frühstückstisch im Camp.  Fremdenführer

Kebo, ein Nachfahre des legendären Kunta Kinte, zeigt heute Touristen die

Flussinsel James Island.

Fremdenführer

Kebo, ein Nachfahre des legendären Kunta Kinte, zeigt heute Touristen die

Flussinsel James Island. Die

Anlegestelle auf der

Insel James Island ...

Die

Anlegestelle auf der

Insel James Island ...

Palmenzweige

als Hausabdeckung auf traditionell gebauten Rundhütten.

Palmenzweige

als Hausabdeckung auf traditionell gebauten Rundhütten. Mandinkafrauen

und -kinder zeigen Touristen ihr Dorf.

Mandinkafrauen

und -kinder zeigen Touristen ihr Dorf. Vater

und Sohn spielen Balafon, ein traditionelles westafrikanisches

Holzinstrument, das der Urahn des Xylophons ist.

Vater

und Sohn spielen Balafon, ein traditionelles westafrikanisches

Holzinstrument, das der Urahn des Xylophons ist. Über

1.200 Jahre zählen die ominösen Steinkreise von Wassu, unter denen

vermutlich die Gebeine von Königen ruhen.

Über

1.200 Jahre zählen die ominösen Steinkreise von Wassu, unter denen

vermutlich die Gebeine von Königen ruhen.

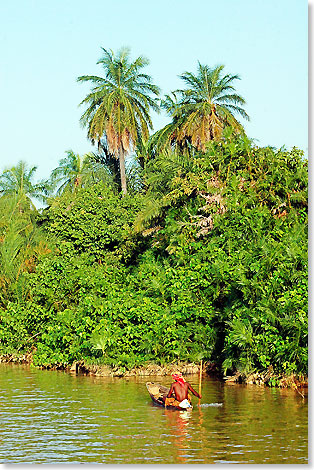

Der

Fluss ist Lebensraum und Transportweg.

Der

Fluss ist Lebensraum und Transportweg.

An

der Atlantikküste Gambias reiht sich eine Hotelanlage an die andere.

Fast ständig laufen Beregnungsanlagen, um die üppige Pflanzenpracht

frisch zu halten.

An

der Atlantikküste Gambias reiht sich eine Hotelanlage an die andere.

Fast ständig laufen Beregnungsanlagen, um die üppige Pflanzenpracht

frisch zu halten. Kotu

Beach nahe Serrekunda ist wegen seiner Sonnenuntergänge berühmt. Da fast

jedes Hotel über einen eigenen Strandabschnitt verfügt, hält sich der

Handelsverkehr beim Sonnenbad meist in Grenzen.

Kotu

Beach nahe Serrekunda ist wegen seiner Sonnenuntergänge berühmt. Da fast

jedes Hotel über einen eigenen Strandabschnitt verfügt, hält sich der

Handelsverkehr beim Sonnenbad meist in Grenzen.